血常规,在肿瘤患者就诊过程中“出镜率”极高。化疗前后、住院前后、发烧感冒、复查随访,哪个环节都少不了血常规检查来“把关”。

血常规虽然是最常见、最简单的检查,却与肿瘤治疗、预后存在关系。例如,放化疗是最常使用的治疗手段,均会导致骨髓抑制。骨髓抑制最直观的表现就是血常规结果,其最先表现出来的是白细胞下降,之后还会出现血小板、红细胞数量的下降。这些结果就直接影响了患者的是否需要升白、补血、暂停放化疗等。

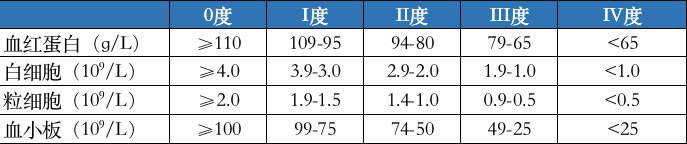

表骨髓抑制的不同分级

那血常规检查结果该从何看起呢?虽然,血常规检查的项目多,但以白细胞总数及中性粒细胞总数、血红蛋白、血小板最具有诊断参考价值,相应的,对肿瘤患者的感染、贫血、出血等状况具有提示意义。

白细胞和中性粒细胞

白细胞结果能看出什么?

需不需要升白;有没有感染。

白细胞,负责清除从外界入侵人体的细菌、病毒等异物,可以分为5类:中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞。它也是血液中的免疫细胞,白细胞数量在一定程度上可以反应免疫力的强弱,白细胞数量低于参考值最低值,可能表示机体的免疫力在降低。

血常规结果中白细胞相关结果很多,如图1,粉色的部分都是白细胞系统的指标,我们不需要了解每个指标,着重看白细胞总数、中性粒细胞总数。

图1白细胞相关指标

什么时候需要升白呢?

基本所有的化疗药、放疗、一些靶向药都会导致白细胞降低,一旦过低很容易遭受细菌、病毒的感染,有时一场小感冒都可能把患者送进ICU,因此要合理、及时使用“升白针”(重组人粒细胞集落刺激因子。

此时需治疗性使用“升白针”:如果患者出现3度、4度骨髓抑制,必须使用“升白针”;出现2度骨髓抑制,需要根据之前的下降趋势而选择使用;1度骨髓抑制无需使用。

此时需预防性使用“升白针”:此前出现过4度骨髓抑制的患者,或者为了保证短疗程高密度的化疗计划,一般在化疗结束后48小时使用。

什么情况表示感染了?

白细胞、中性粒细胞上升,提示细菌感染;

白细胞正常或下降,淋巴细胞上升,提示病毒感染。(看上文的血常规结果,这位患者是不是可能存在病毒感染呢?)

对于中性粒细胞减少且伴有发热的患者,均需要使用抗生素;对于出现4度骨髓抑制的患者,不论发热与否,都需预防性使用抗生素。

当然,这都不是绝对的,需要动态观察才能判断。

是否停止化疗?

如果白细胞低于3*10^9/L,中性粒细胞低于1.5*10^9/L,一般需要停止化疗,并口服或皮下给予增加白细胞的药物。

患者在日常生活中,要注意勤洗手;保持室内常通风;避免到人流密集的地方,减少感染机会;注意别感冒;加强营养,

血红蛋白

血红蛋白结果能看出什么?

有没有贫血。

如图2,绿色的部分都是红细胞系统的指标。其中需要着重看的是血红蛋白。

图2红细胞相关指标

红细胞及血红蛋白在临床上的意义基本相同,血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质,是使血液呈红色的蛋白,血红蛋白能更好地反应贫血程度。

放化疗均可能引起贫血。化疗药物的广泛使用是癌性贫血出现的一个重要因素,放疗导致的癌性贫血比例虽然低于化疗,但两者的差异并无统计学意义(63.4%VS60.0%,P=0.936)[1]。

补血的方式主要有3种:应用促红细胞生成素类药物(EPO治疗)、输血治疗、一般人群可以通过补充造血原料调理。

根据最新的《肿瘤相关性贫血临床实践指南(2015—2016版)》意见:

原则上不主张将输血作为癌性贫血治疗的首选方式;

血红蛋白60g/L或临床急需纠正缺氧状态时可考虑输血治疗;

血红蛋白80g/L,不建议肿瘤患者进行化疗;

血红蛋白≤100g/L,是EPO治疗化疗相关性贫血的初始值;

血红蛋白为110~120g/L,是EPO治疗化疗相关性贫血的目标值;

血红蛋白>120g/L,需要根据患者的个体情况减少EPO剂量或者停止使用。

当然,血红蛋白过高也不是好事,警惕可能出现真性红细胞增多症,不过这很罕见。

血小板

血小板结果能看出什么?

有没有出血风险;有没有血栓风险。

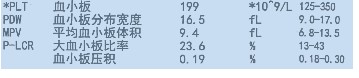

如图3,蓝色的部分都是血小板系统的指标。其中需要着重看的是血小板。

图3血小板相关指标

血小板减少可导致出血性疾病的发生,常表现为皮下瘀点、瘀斑、静脉穿刺点瘀斑、鼻孔牙龈出血、黑便等症状。

化疗的患者,如果血小板90*10^9/L,,需通过药物使用恢复到正常参考范围。

血小板50*10^9/L时,需考虑停止化疗,及时处理,避免”大出血“危及生命。

化疗所致血小板减少的治疗包括输注血小板、给予促血小板生长因子等。

血小板数量过高,特别是超过500*10^9/L,要警惕血栓的形成。

参考文献

[1]肿瘤相关性贫血临床实践指南[J].中国实用内科杂志,2015(11):921-930.