肿瘤是一种增殖失控的细胞类疾患,表现为广泛的、持续变化中的遗传性和表观遗传性异常。2016年,肿瘤研究领域取得了许多喜人的进展,而作为科研大国,我国也同样不会落后,下面就让我们一起来看看,这一年里,中国学者们在肿瘤研究方面都取得了哪些令人骄傲的成绩吧。

1月25日,中国国家癌症中心副主任、中国医学科学院肿瘤医院肿瘤研究所院所长赫捷院士,陈万青教授在国际知名学术期刊CA-CancerJClin发布了《2015年中国癌症统计》。CA-CancerJClin即CA-ACancerJournalforClinicians,系全球最高影响因子杂志,2015最新影响因子144.8,目前唯一一个影响因子100以上的期刊。发刊至今,全亚洲仅被收录两篇文章,一篇是2002年日本作者发表的,另一篇就是中国学者今年发表的《2015中国癌症统计数据》。

2月1日,中国科学技术大学姚雪彪课题组在《自然—化学生物学》杂志上揭示了一个调控真核细胞染色体稳定性的CDK1-TIP60-AuroraB信号轴,并详尽阐明了蛋白质磷酸化与乙酰化修饰动态调控AuroraB激酶活性的新机制,将为肿瘤的精准干预提供新的切入点。

3月4日,香港大学癌症研究中心主任关新元教授在《Hepatology》杂志上发表了其最新研究进展,研究表明,染色质改造工CHD1L的基因扩增可能是通过对开放发展的关键转录因子染色质驱动HCC的分化;CHD1L的进一步抑制可能“降级”低分化肝癌,并提供新的治疗策略。

3月17日,国际学术期刊《自然》在线发表了中国科学院许琛琦研究组和李伯良研究组的合作研究成果《通过调节胆固醇代谢增强CD8+T细胞的抗肿瘤反应》。该成果发现“代谢检查点”可以调控T细胞的抗肿瘤活性,鉴定了肿瘤免疫治疗的新靶点——胆固醇酯化酶ACAT1以及相应的小分子药物前体,为开发新的肿瘤免疫治疗方法奠定了基础。

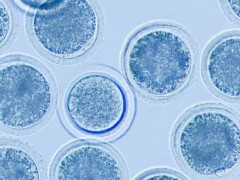

5月10日,中国医学科学院黄波团队发现,包裹化疗药物的肿瘤细胞来源的微颗粒(一种100-1000纳米的囊泡)能够有效的逆转肿瘤再生细胞的耐药性,为目前克服临床肿瘤耐药性提供了潜在手段,并为肿瘤生物治疗开辟了新途径,相关研究结果以题为“Reversingdrugresistanceofsofttumor-repopulatingcellsbytumorcell-derivedchemotherapeuticmicroparticles”在CellResearch杂志在线刊出。

6月24日,复旦大学的储以微教授与刘杰教授在《CellResearch》上发表了他们的新研究,报告称他们开发出了αHER2/CD3RNA-工程T细胞,并证实其可以特异性除去HER2+胃癌。

6月30日,复旦大学生物医学研究院雷群英教授和杨芃原教授领导的研究团队通力合作,在《NatureCommunications》杂志上发表了其最新研究进展,该研究发现:乙酸除了作为脂类合成的底物以外,还可以通过独特的表观遗传学机制促进肿瘤细胞的脂肪酸从头合成过程。这项成果揭示了新的肿瘤细胞代谢特征,对后续临床应用具有重要意义。

7月10日,苏州大学刘庄教授课题组设计一个独特的多功能智能纳米载药系统,不仅对肿瘤微环境中的H+和H2O2敏感,还能改善乏氧的肿瘤微环境从而提高治疗效果。相关成果发表在《AdvancedMaterials》上。

8月3日,国际学术期刊《自然-通讯》(NatureCommunication)在线发表了上海生命科学研究院杨巍维研究组与美国MDAnderson癌症中心ZhiminLu研究组的合作论文:PKM2dephosphorylationbyCdc25ApromotestheWarburgeffectandtumorigenesis。该研究发现细胞周期调节因子Cdc25A可通过去磷酸化糖酵解关键酶PKM2参与肿瘤细胞代谢调控。

8月30日,微生物研究所高福研究团队通过对avelumab抗体与PD-1竞争结合PD-L1机制的分析,发现avelumab主要通过其重链的CDR2与PD-L1的F和G折叠片结合来竞争PD-1与PD-L1的相互作用,其在PD-L1上的结合区域与PD-1与PD-L1相互作用区域部分重叠。研究揭示了PD-L1靶向性肿瘤治疗抗体的作用机制。研究成果发表在《细胞研究》杂志上,对设计和改造PD-L1靶向性抗体药物或小分子药物具有重要的指导意义。

9月20日,中国科学技术大学生命科学学院张华凤课题组、高平课题组与中山大学宋立兵等课题组合作,发现营养缺乏条件下的肝癌细胞通过代谢重编程激活酮体产能而促进肿瘤的发生发展。研究成果以“Hepatocellularcarcinomaredirectstoketolysisforprogressionundernutritiondeprivationstress”为题,在线发表于《Cellresearch》杂志上。来自法国国家健康与医学研究院的著名肿瘤学家、欧洲科学院院士GuidoKroemer博士在同一期杂志中对相关成果进行了专题述评。

9月27日,国际学术期刊《CellResearch》在线发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所季红斌研究组的最新研究成果“IdentificationofTRA2B-DNAH5fusionasanoveloncogenicdriverinhumanlungsquamouscellcarcinoma”。该研究鉴定出人肺鳞癌中一个新的致病融合基因TRA2B-DNAH5,并揭示了该致病基因的作用机制及潜在的治疗药物。

10月20日,尚永丰院士在天津医科大学的课题组对FOX蛋白家族的转录因子FOXK2进行了系统的功能和调控机制研究,揭示了其在乳腺癌发生中的角色及潜在的抑癌作用。其成果发表于Cell子刊《CancerCell》上。

11月11日,上海交通大学青年教师王义平博士作为第一作者和共同通信作者在《MolecularCell》杂志上发表了他最新的研究论文,该研究发现了精氨酸甲基化酶CARM1可以对苹果酸脱氢酶MDH1进行甲基化修饰并降低其活性,进而抑制胰腺癌细胞的谷氨酰胺代谢过程。这个发现揭示了肿瘤细胞代谢新的调控特征,对肿瘤代谢调控的临床应用具有重要的指导意义。

11月14日,《CancerCell》杂志发表了中国医学科学院院长曹雪涛院士与博士生刘洋的《肿瘤转移前微环境的特征与作用》综述性文章,该文章评述了肿瘤转移前微环境的形成机制、组成特征及其促肿瘤转移的过程,尝试性地提出肿瘤转移前微环境的六大特征,并对该领域临床应用及未来研究方向进行了展望。

12月20日,国际知名学术期刊《NatureCommunications》发表了中国科学院上海生命科学研究院/上海交通大学医学院健康科学研究所胡国宏课题组的的最新研究成果。该研究发现了肿瘤骨转移过程中重要的调控因子miR-182,确定了miR-182通过抑制靶基因SMAD7促进肿瘤细胞对TGFβ的响应,进一步阐明了肿瘤转移过程中关键的TGFβ信号通路的调控机制,也提示了miR-182有可能成为临床上解决肿瘤转移的一个新的重要靶点。