大肠癌的发病率和死亡率也在逐年每况愈下。大肠癌是大肠粘膜上皮起源的恶性肿瘤,那么大肠癌好发部位有哪些呢?症状是什么?

大肠癌发病部位介绍

由于肠道息肉等良性肿物属癌前病变,所以大肠息肉的好发部位也正是大肠癌好发部位。大量的临床观察发现,百分十五十的癌发生在直肠,百分十二十五发生在乙状结肠(主要在直乙交界处)亦即75%的大I肠癌在左侧,其次是右侧的回盲部。

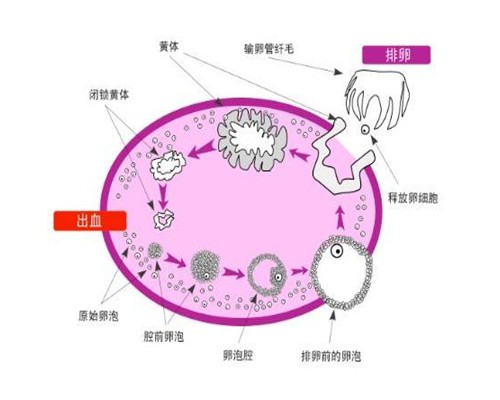

大肠主要功能是吸收食物残渣中的水分,使1l其逐渐成形,成为粪便并排出体外。食物残渣在大肠中行进的过程守水分被逐渐吸收,到乙状结肠时已形成粪便,此时粪便中的有害物质、致癌物质也高度浓缩,若不能将其及时排出体外。

在肠中一些细菌的作用下,久之会对此处的肠黏膜产生不良刺激,使肠黏膜发生充血、渗出、水肿等炎变反应而受到损伤,肠上皮细胞在修复损伤的过程中一些基因可能发生突变、缺损、失去正常功能而使肠上皮不典型增生、瘤样增生,最终恶变而成为大肠癌。

大肠癌的发病原因一览

1、饮食因素

大量的资料显示,大肠癌的发病率与食物中脂肪及蛋白摄入量呈正相关,而与蔬菜、纤维素的摄入呈负相关。高脂肪饮食可明显增加大肠内中性胆固醇和胆酸的浓度,并影响作用这些产物的肠内细菌组成,胆酸与中性胆固醇具有与多环芳香烃相似的立体结构,其降解产物也有致癌或辅助致癌作用。纤维素可以吸收水分,因此增加粪便量,缩短其在肠道停留的时间,吸附有害物质,促进排出。另外,近来的研究显示叶酸摄入可减少患结肠癌的危险,蔬菜则是叶酸的主要来源。

2、遗传因素

有大约15%的大肠癌患者有明确的家族史,遗传性家族性息肉病与大肠癌的关系密切,其中80%-100%的患者在50岁以后可能发展成为大肠癌。大肠癌遗传流行病学表明:遗传因素对大肠癌的发病影响相对较弱(占10%-20%);结肠癌与遗传因素的关系较直肠癌密切;以青年人(≤40岁)大肠癌与遗传的关系较为密切。

3、疾病因素

资料显示,大肠慢性炎症、大肠息肉和腺瘤、血吸虫病等均与大肠癌有关。大肠慢性炎症中溃疡性结肠炎与大肠癌关系最为密切,其发生大肠癌的危险性较同年龄人群高5~11倍,患病后10年就有10%-20%的几率发生癌变。

4、其他

有报道胆囊切除术后的患者,大肠癌特别是右半结肠癌的发生率明显增加。输尿管乙状结肠吻合术后患者大肠癌发生率比一般人高100~500倍。接受盆腔放射治疗的患者在放疗后10~20年的原放射野内发生大肠黏液样腺癌的几率增加。美国的大量研究显示,绝经后应用激素可以降低大肠癌发生的风险。尽管目前还不能明确把吸烟作为大肠癌发病的直接因素,但现有的证据支持一种假设:吸烟是大肠癌发生的一个启动因素,并且这一过程需要相当长的时间。另有大样本回顾性研究显示,乙醇的摄入增加了患大肠癌的风险。